革新と安心を追求するエンジニアが活躍するロボットメンテナンスの現場

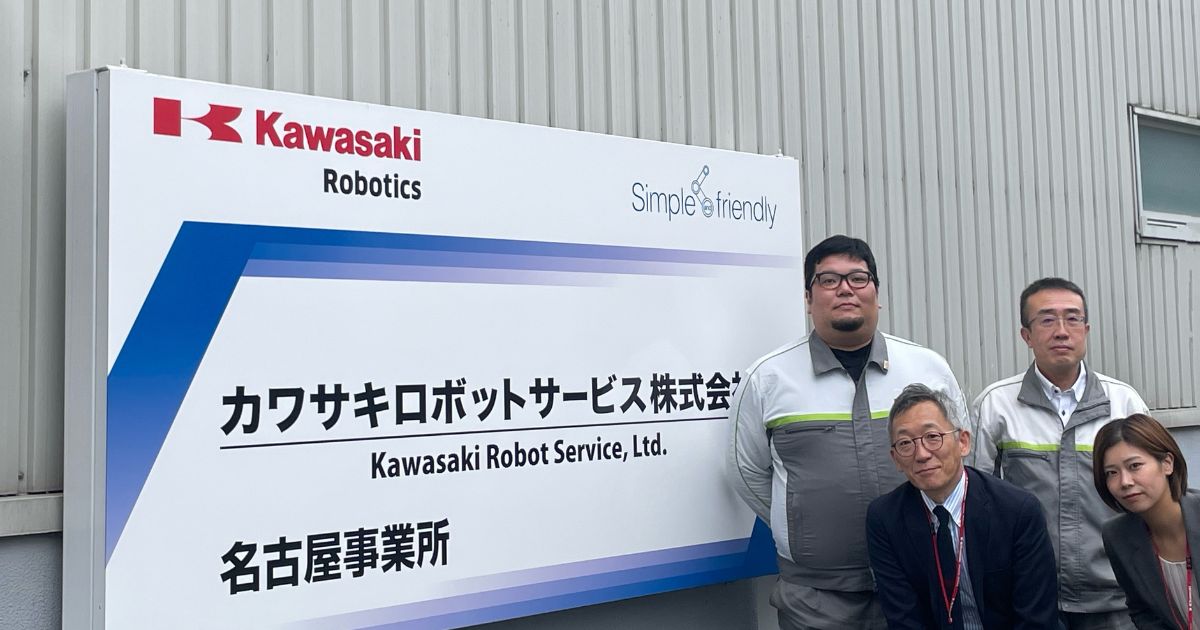

カワサキロボットサービス株式会社は、2012年に設立された川崎重工業株式会社が100%出資する企業です。前身であるカワサキロボティクス株式会社は、1986年に川崎重工のロボットに関するメンテナンスやアフターサービス部門として独立しました。

カワサキロボットサービス社は、「産業用ロボットにおける国内のお客様向けメンテナンスサービス」と「海外拠点向けサービス支援」を主な事業内容としています。ここでは、同社の車体CS部 車体名古屋第二グループのグループリーダーを務める中島端高氏に、会社の魅力や特長についてお話を伺いました。

また、車体CS部 部長の森信之氏も交え、同社が取り組んできた働き方の工夫についてもお聞きしています。

メンテナンスサービスのクオリティを高めつつ、スタッフの働きやすさにも配慮している同社の姿勢が伝わるインタビューですので、ぜひ最後までお読みください。

メインインタビュイー:

車体CS部 車体名古屋第二グループ グループリーダー:中島端高氏

サブインタビュイー:

車体CS部 部長:森信之氏

中島様の転職の経緯や転職後の成果

ーー中島様がカワサキロボットサービス株式会社に転職した経緯をお聞かせください。

中島氏:私は大手自動車会社のディーラーで、整備士を8年、営業を2年勤めました。

前職の仕事内容に不満はありませんでしたが、結婚するにあたって収入面や働き方を変えるために転職に踏み切りました。

転職にあたっては複数の企業を検討しましたが、メカニックと営業の経験を生かしてやりがいがある仕事に就くことや、住宅を購入していたので名古屋近郊で働けることなどを軸としました。

また、転職を考えるきっかけとなった収入アップや仕事とプライベートのバランスにも注目しました。

実は入社前にはロボットについての知識は少なかったものの、前職での自動車整備の経験やお客様との折衝経験などが活かせると思い入社致しました。

ーー転職によって環境改善などの目標は叶いましたか?

中島氏:はい。収入や生活環境は劇的に改善されました。

前職では、土日もお客様対応のために急遽出社をする回数も多く、代休もとりづらかったですが、現職では急な出社対応も基本的にはありません。

私の部署では、土日の出勤がメインとなりますが、その分平日にしっかりと休暇をとれています。

土日も全く休暇が取れないというわけではないので、プライベートの時間もしっかり確保できており、家族も喜んでいます。

森氏:有給休暇は年間22日ありますが、平均12~13日程度消化されてしますし、100%消化する人もいます。

ーー仕事のやりがいについてはいかがですか?

中島氏:入社からさほど期間がたっていない時期に、年間で1,000台の点検を行う大きなプロジェクトを任されて、とても良い経験になったことを覚えています。

私は部署内で「年齢が高い新人」でしたが、年下の先輩方から丁寧に指導していただきながら、年間を通してやり遂げたことは大きな自信になっています。

また、最近はある自動車メーカーさんのシステム立ち上げにも関わっていて、海外展開まで参加させてもらっているので、常にやりがいを感じています。

二人三脚で仕事をさせて頂いていて、実際に私も海外に赴くなど、立ち上げをどんどんしているところは特にやりがいを感じています。

森氏:弊社はバリューとして「まずはやってみよう!」「いい仕事をしよう!」などを掲げているので、一歩踏み出してもらう環境を作ることに積極的です。

川崎重工との協力体制が実現する先進的なサービスと技術

ーー川崎重工業株式会社とのかかわりについて教えてください。

森氏:弊社は川崎重工のグループ会社で、もともと川崎重工内にあったサービス部門が別の会社になった、と言えばわかりやすいと思います。

現在の業務上の関係性としては、ロボットの設計などは川崎重工が行い、弊社はそれ以降のサービスを担当しています。

とはいえ、良好な協力関係があって、川崎重工のエンジニアからサービス部門としてのサポート要請が来ることもあるため、一緒に仕事をすることも少なくありません。

また、新商品の開発時には保守・メンテナンスの知見が欠かせませんから、メンテナンス性の向上などの意見を出します。

それにサービス側が承認を出さないと製品化されない仕組みもあります。

川崎重工のエンジニアの方からも直接私たちに連絡きて、意見を聞かることも多いです。

弊社では主にサービスを担当していますが、私たちのメンテナンスの知見が製品開発や製品の質の向上においては重要な役割を担っています。

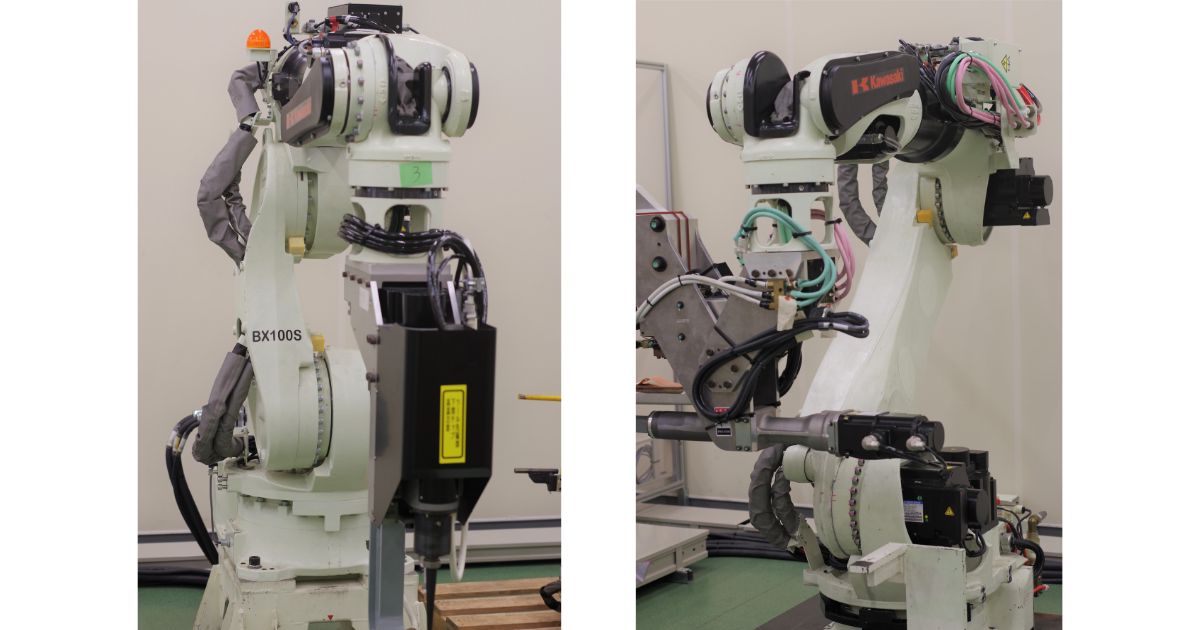

ーーサービスや技術・製品について教えていただけますか?

中島氏:まず、弊社はお客様に対して24時間の電話対応を行っています。

工場の稼働は弊社の定時間外でも行われているので、問い合わせができること自体がお客様の安心に繋がると感じています。

また、電話だけで解決できない場合、翌日などにサービススタッフが駆け付けるなど徹底したサポートを行っています。

他社では一旦持ち帰らなければいけない案件も私たちエンジニアが実際に現場に赴き原因を探るからこそ、その場で解決ができますし、弊社にはそれだけの技術力がございます。

高い技術力と解決力が弊社にはあるからこそ、お客様からも弊社が高く評価されているという実績にも繋がっています。

森氏:技術に関しては、例えば弊社で独自に開発したTREND Managerというロボット設備の稼働状況を常時取得・監視して、予知保全に繋げるサービスがあります。

さまざまな指標からロボットの突発的な故障を未然に防ぎ、定量的で正確な点検やメンテナンスの最適化に貢献しています。

ーー予知保全のシステム開発は大変だったのではないかと思いますが、どのような苦労がありましたか?

森氏:「予知」では「故障する可能性」をお客様に提案し注意を喚起しますが、信用してもらえなければ意味がありません。

そのため裏付けとなるデータが重要になるので、故障や破損時に回収した部品の分析など膨大なデータを扱いました。

どのくらいの負荷がかかったのか、どのくらい稼働したのか、損傷具合はどんなものだったかを徹底的に調べるのは大変な作業でした。

お客様からの要望と長い積み重ね、徹底した分析があって他社よりも早くシステム化にこぎつけることができました。

ーー製造業におけるロボットの活用は今後どのように進むと考えていますか?

中島氏:人手不足に加え、製造業ではやはり危険な作業が多いですから、人がやっている作業をロボットに切り替えていきたいという需要は多数あると思います。

私が関わっている多数の工場でも、ロボットや設備の導入によって作業員の人数が減っていると感じています。

ロボットができる仕事が増えていることも、その要因のひとつです。

若手の挑戦を支える風土と信頼のチーム文化

ーー御社特有のカルチャーや風土について、お伺いできますか?

中島氏:私は入社してほどなく大きな仕事を任されましたが、弊社には「若手にどんどんチャレンジしてもらおう」という風土が強いです。

私から見ても、「20代でこんなことまでできるのか」と驚くような若手が育っていますし、お客様から「若いのに仕事ができる」といった評価をもらう若手も目にしています。

森氏:それはありますね。もちろん、できないことを無理強いすることはありませんが、「できそう」と思えれば積極的に抜擢します。

中島氏:部長や課長をはじめ、先輩社員のサポート体制がしっかりしていますし、社内のコミュニケーションも密です。

そのため、問題の発見や指摘もしやすく、それが若い人の活躍しやすさにつながっていると思います。

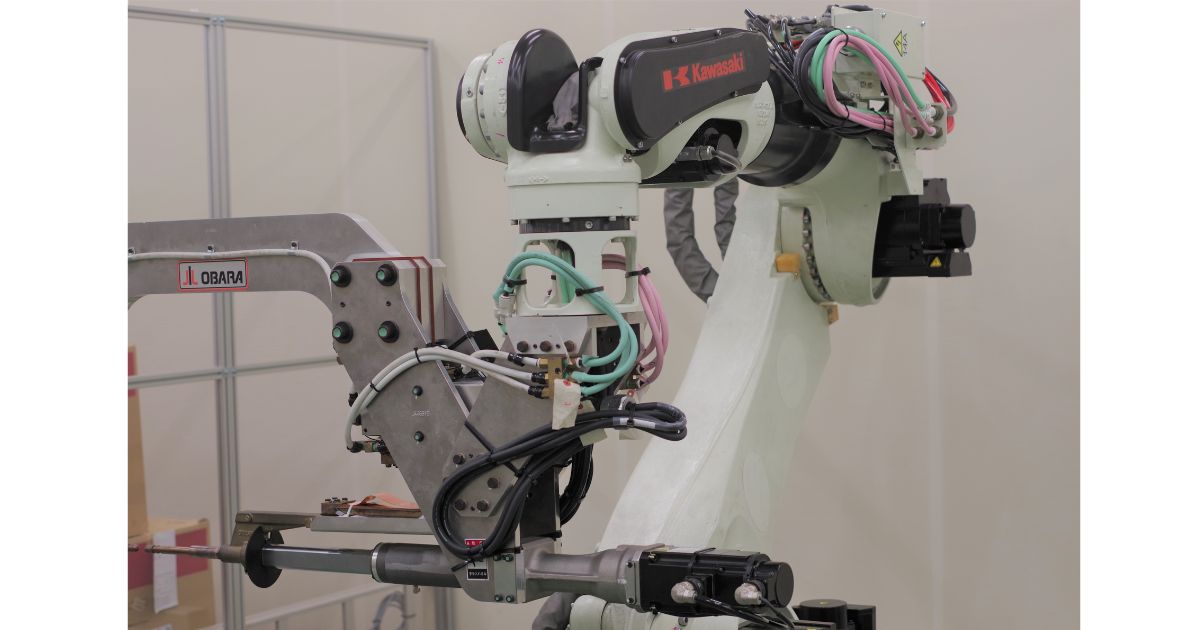

弊社の仕事は安全確保のためにも複数名のチームで動くことが前提になります。

ロボットのメンテナンスを行う際には、操作ミスなどで予期せぬ動きをすることもあり得ます。

そのため、誰かが設定作業をしているとき、別の人間がいつでも安全装置を押せるようにしています。

こういった関係があるからこそ、チームの信頼も深まるのだと思います。

森氏:「1人で仕事をするのではない」という意識は、チーム内の信頼を高めるだけでなく、「ロボットとヒトをつなぎ、安心で豊かな社会と、楽しい未来を創り出す」という弊社のミッションにもつながっています。

また、人事もこのミッションに基づいて採用戦略を練っているので、それがうまく回っている手ごたえも感じていますね。

多様な経験を活かせるエンジニアの職場

ーー御社で活躍されているエンジニアの方々に共通する点やマインドがあれば教えていただけますか?

中島氏:前職で設計をしていた人やCADが使える人、表計算やプログラミングが得意な人は活躍しやすいと思います。

また、私のように自動車関係で整備をしていたり、航空関係の部品検査や品質管理をしていたり、機械的な物品を扱う経歴を持つ人も活躍しています。

とにかく、いろいろな人が働いていて、上司や先輩のサポートもしっかりしているので、どんな人でも活躍できる職場です。

チームで支えるスケジュール管理と業務の分担

ーーエンジニアの方々の1日やスケジュール管理方法などを教えてください。

中島氏:私は保守やメンテナンスなどで、ほぼ社外にいます。

お客様先への訪問などのスケジュール管理については専門の部署に任せているので、自分でスケジュールを組むことはありません。

ーーお客様先客先で何か依頼を受けた場合、予定を組んだり同行者をアサインしたりしますか?

中島氏:仕事の流れでお客様から直接メンテナンスや教育の依頼を受けることはありますが、それもスケジュール管理の専門部署に引き渡します。

森氏:スケジュール管理とサービス部門を分けていることで、特定の個人に仕事が集中せず、サービス部門がお客様に専念することが出来ます。

管理部門は無理のない形で仕事を割り振るようにしているので、業務が不規則になりがちなサービス部門のワークライフバランスを整えることにも貢献しています。

現場経験を活かした教育・OJTの実施体制

ーー入社後の教育はどのように進めていますか?

中島氏:入社後は約3か月間兵庫県で研修を受けて頂きます。

3か月の研修を終えると、グループリーダーの下でOJTを行い、仕事を覚えていく体制が整っています。

ーー教育やOJTを進めるうえでの方針やベンチマークなどはありますか?

中島氏:基本的なロボットの操作や保守点検の資料は豊富にありますので、3か月の研修期間でそれを学んでもらっています。

弊社にはお客様の工場にあるような設備も用意しており、それに触れながら学べる環境も整っています。

とはいえ、実際の作業内容は部門ごとに異なるため、研修後は現場で学んでもらいます。

その中でできるだけ多くの作業に触れてもらい、汎用性を高めつつ、グループリーダーが新人の得意・不得意に注目します。

得意なことに重点を置いて伸ばす方が良いタイプか、幅広いスキルを身につけた方が良いタイプかを見極めることが重要です。

また、人員配置のグループとも相談しながら、できるだけ新しい仕事に挑戦させる工夫もしています。

ーーいろいろな配慮をしながら教育されているんですね。

森氏:実は、数十年の歴史の中でロボットの機種が膨大にあることも、この教育方針に関係しています。

10年勤めている人でも、すべての機種を覚えきれないほど多くの機種があるんです。

だからこそ、「この機種なら誰にも負けない」と思えるような状況を作ることに注力しています。

自分の得意領域をまずは伸ばし、自分の強みをみつけることで、担当範囲を広げやすくしてあげたいと考えております。

エンジニアの視点で見るカワサキロボットサービスの職場環境

ーー御社で働かれているエンジニアの方々が入社後どのように感じられているかをお伺いできますか?

中島氏:収入や待遇が良くなることは当然ですが、

仕事の幅が増えた、海外出張で視野が広がったと感じている人が多いようです。

それと、直接的な業務の話ではないですが、年に1回の社員旅行を私はとても楽しみにしています。

複数名の従業員が旅行を企画し、それに自由に参加しています。

初めて会う他部署の人と同行することもあり、面白いつながりができます。

森氏:そういうのは「みんなを笑顔にしよう!」、「まずはやってみよう!」という弊社のバリューにマッチしていますね。

最近は減りましたが、以前は食事会などもやっていて、昔から「人を大事にしよう」という考えが強い会社だと思っています。

多様な個性を活かせる環境で新たな挑戦を

ーー最後に、カワサキロボットサービス社への応募を考えているエンジニアの方に向けてメッセージをいただけますか?

中島氏:弊社では、さまざまな特徴を持つ人が働いていますし、本当に幅広い個性を持ったスタッフが活躍しています。

そのため、それぞれの強みを活かしながら働ける環境が整っています。

中途入社者のほとんどが、私も含め、ロボット業界未経験です。

私もすぐに業務になじむことができましたが、研修制度もきちんとそろっている為安心して入社頂けると思います。

「業界が違うから不安」と思うかもしれませんが、もし「現状を変えたい」「新しい挑戦をしたい」という気持ちがあれば、まずは一度扉を叩いてみてください。

この記事の寄稿者

今回は、カワサキロボットサービス社にお伺いをさせて頂きました。

同社は川崎重工業の100%出資企業で、メンテナンスやアフターサービス部門として独立を致しましたが、川崎重工業社の製品開発や製品の質の向上において、同社のメンテナンスの知見が大変重要な役割を担っていることを改めて認識し、同社の重要性を感じました。

また、「若手にどんどんチャレンジしてもらおう」という風土や「個の特性に合わせた教育体制」「自分の得意領域をまずは伸ばし、自分の強みをみつける」という教育への考え方も”エンジニア(従業員)を大切にしている”と感じ、感銘を受けました。

まずは「新しい挑戦をしたい方」や「自分の得意領域を見つけたい」「より顧客に寄り添ったサービスを提供したい」と考えている方にはおすすめの企業と感じました。

この記事ではお伝えができない同社の魅力も沢山ございますので、ぜひ同社に少しでも興味がある方は弊社にご相談下さい!

- 川口裕也